刘光福(1893年-1983年) 祖籍广东台山,出生于澳大利亚悉尼。抗战期间积极宣传抗日救国,四处筹募义款。参与创建澳中友好协会等组织,毕生为争取华人平等权益、发展中澳友好关系而努力,是著名的华人社会活动家。

第一眼看到刘光福,很多人难以想象他是华人——他是中英混血儿,从母亲那里继承了西方面孔,但他一生以“澳大利亚华人”的身份为荣。在90岁寿辰宴会上,他饶有兴致地为宾客们表演了一个小节目:用家乡广东台山的土话,说出数字一至十。

20世纪30年代,积贫积弱的中国在日寇铁蹄下风雨飘摇,远在澳大利亚的刘光福坚定地站在了中国一边。“难得的是,他从1931年就开始呼吁抗日救亡。14年抗战期间,他从来没有左右摇摆过,基本上做到了全面投入。”广东华侨历史学会理事黄柏军说。

根在中国

1893年1月19日,刘光福出生在澳大利亚悉尼。他的父亲祖籍广东台山,母亲则是英国移民。

和成千上万的广东同乡一样,父亲随着淘金热来到澳大利亚,希望用艰苦的劳动换取更好的生活,却遭遇了愈演愈烈的排华运动。为了“维持欧洲人在澳大利亚社会中的绝对优势”,澳大利亚多地陆续推出“白澳政策”,限制亚洲移民。

刘光福从小饱尝被歧视的滋味。“为什么很多人对我们怀有敌意?”当刘光福提出困惑时,父亲坚定地告诉他:“你的根在中国,我们的很多亲人在那里。”

“中国,广东,台山。”刘光福默默记下了这些地名,梦想着有朝一日去中国看看。他在7岁那年如愿,和弟弟回到家乡台山,寄宿在亲戚家。近8年时光里,兄弟俩跟着阿婆学会了广东话,背诵了《三字经》等典籍——晚年时,他仍能背出书里的内容。

黄柏军认为,家乡的生活经历对刘光福影响深远。“在人生观和价值观形成的关键时期,他不仅接受了中国的传统教育,还与中国的基层民众共同生活,与他们建立了深厚感情。”

1931年,九一八事变爆发。北京外国语大学澳大利亚研究中心主任李建军告诉《环球人物》记者,亡国灭种的危机,使得海外华人的民族意识空前觉醒。他们的目光不再局限于宗族和家乡,而是扩大到整个中国的国族命运。

已是知名华商的刘光福,第一时间投入了抗日救亡。当时,英、法、美等西方大国对法西斯国家采取绥靖政策,澳大利亚也抱有“隔岸观火”的态度。但刘光福从偶然得到的《田中奏折》英译本中看到,日本计划先吞并中国,再向东南亚和大洋洲扩张,他决定告诉澳大利亚人,他们无法置身事外,必须支持中国抗战。

凭借着年轻时当记者的功底,刘光福编写了长达166页的宣传册《中国和满洲的麻烦》,并自费印发1万多册。在志愿者的帮助下,成箱的册子被送进议会和媒体机构。它并未彻底改变澳大利亚政府的观望态度,但至少引起了一些人的警觉,部分澳大利亚媒体对《田中奏折》进行了报道。

青年时期的刘光福。

以笔为枪

“不能继续待在遥远的澳大利亚了,我要回中国。”完成宣传册相关工作后,刘光福的这个念头越来越强烈。1931年底,公司恰好需要派人去上海处理业务,刘光福抓住机会,带着妻儿抵沪。

这年冬天,在沪日本人多次挑起街头冲突,为日军进驻制造借口。朋友提醒刘光福,日军已过长江,办完事最好尽快携家人离开。刘光福婉言谢绝了。他已经给自己安排了新的任务:去广东会馆当志愿者,难民们正在“像蚂蚁一样涌进那里”。

在广东会馆,刘光福意外收到了第十九路军一位宣传负责人的会面邀请——原来,对方看过《中国和满洲的麻烦》,很关注他的动向。负责人也建议刘光福离开上海,刘光福再度谢绝。

1932年1月28日,上海,第十九路军战士与日军交战。

1932年1月28日深夜,日军在上海闸北发动突袭。负责沪宁地区卫戍任务的第十九路军对日军早有防备,立即奋起抵抗。

当时,日本当局已做好了外交欺骗和舆论操纵的准备,事发后立即将全部责任推到中国身上,声称事变原因是“中国排日运动”。

为了让世界了解真相,刘光福毅然加入第十九路军担任英文秘书,专门负责与外国记者联络。第十九路军的前身为粤军第一师第四团,将士们多为广东籍子弟,刘光福恰好同时熟悉广东话和英语。李建军说,这种双向沟通能力使刘光福能够发挥重要作用,“他在英文媒体上发表了一系列揭露日军暴行的文章,推动国际社会同情中国抗战”。

上海的生活危机四伏。一天夜里,刘光福出了门,前往一家报馆沟通中国军队抵抗日寇的报道事宜。他边走边沉思,等到回过神来,发现自己竟然走进了日军控制的地区。

街角一片混乱,日军正驱赶着很多中国人登上卡车,似乎是要把他们拉走杀害。刘光福暗道“不好”,刚想转身离开,一个日本海军陆战队队员却冲了过来,枪口直抵他的上衣纽扣。

在这千钧一发的生死瞬间,刘光福利用自己的“西方式”面孔,假装自己是英国人。他面露愠色地退了两步,又做出向日本天皇致敬的样子,打消了日本兵的怀疑。晚年回忆这次遇险,他说:“那还是冬天,可是当我穿过苏州河回到安全地带时,身上的衣服都被汗水浸透了。”

赤子之心

1932年5月5日,在英、美、法、意等国调停下,中日签署《淞沪停战协定》。第十九路军被调离上海,刘光福转任上海大新公司英文秘书,继续以多种方式支持中国抗战。

“他经营实业多年,又长期担任澳大利亚华人重要组织的领导职务,熟悉华人社群的内部结构与诉求,因而能高效整合分散的华人资源,号召华人捐款捐物。”李建军告诉《环球人物》记者。

刘光福不仅动员华人,还始终设法推动澳大利亚与中国协作。因此,身在上海的他与澳大利亚的朋友仍保持密切联系,从贸易、安全等角度,不厌其烦地阐释中国对澳大利亚的重要性。

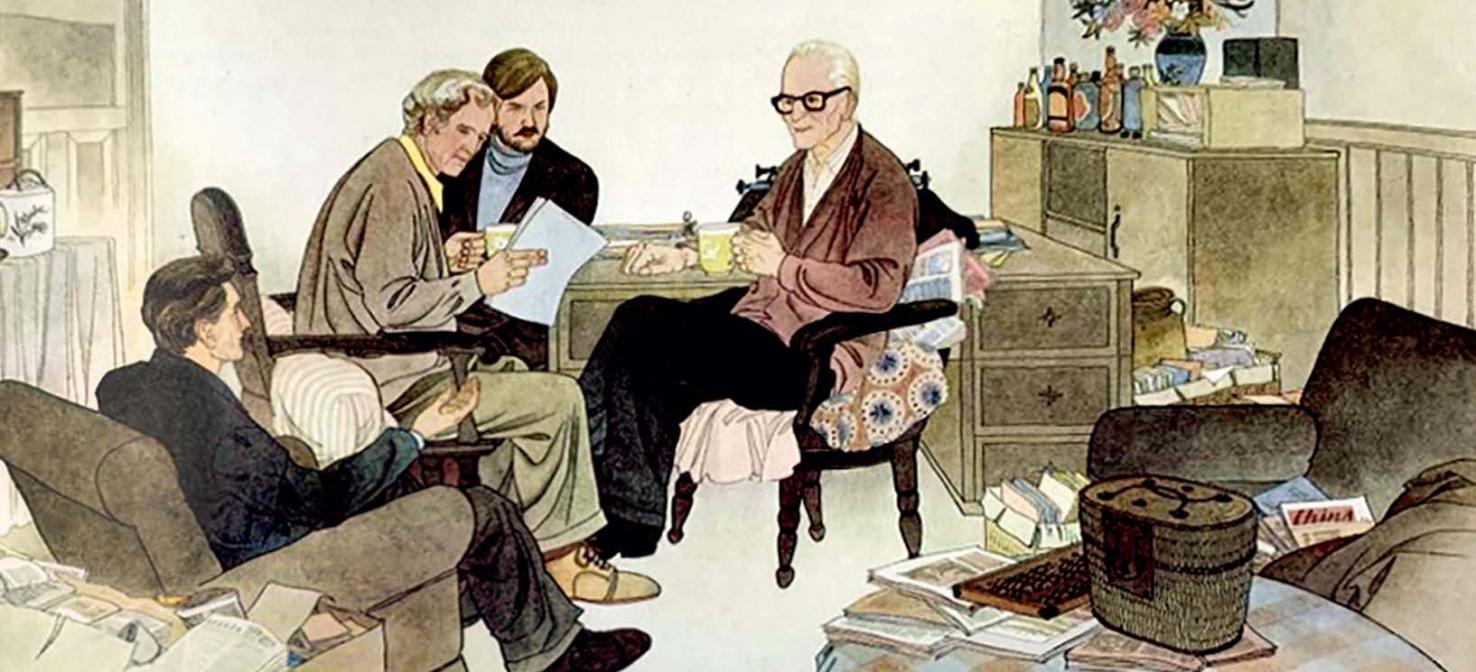

1991年,澳大利亚出版了一本讲述刘光福事迹的书。书中这幅插图描绘了刘光福(右一)为修订澳大利亚移民政策而斗争的场景。

1933年,澳大利亚记者史利文根据与刘光福的谈话,出版了《白中国(White China)》一书。“此书确能唤起澳大利亚人士改变对华政策。”刘光福为推广这本书四处奔走,还在报纸上发表声明,呼吁华人同胞“协力赞助推销”。

几年后,刘光福回到澳大利亚,发动其人脉关系举办多场座谈会,推动“澳中合作”社会共识的形成。太平洋战争爆发后,儿子刘国宝也在刘光福的鼓励下加入澳大利亚海军,开往反法西斯战争的最前线。

刘光福还运用其政治影响力,竭尽所能地保护中国同胞。战争结束后,澳大利亚政府决定遣返数百名流落至澳的中国海员,刘光福挺身而出,发起成立“保卫华人正当权益委员会”等组织,为海员们奔走请命。

澳大利亚作家艾瑞克·罗斯在其著作《澳大利亚华人史》中评价,刘光福“也许是20世纪澳大利亚最重要的华人”。“在中华民族的危亡时刻,以刘光福为代表的澳大利亚华侨华人群体,为中国抗战筑起了坚实的海外后盾。”李建军说。

责任编辑:邱小宸

责任编辑:邱小宸声明:版权作品,未经《环球人物》书面授权,严禁转载,违者将被追究法律责任。

我要纠错